Legasthenie: Ursachen, Symptome und Förderung der LRS

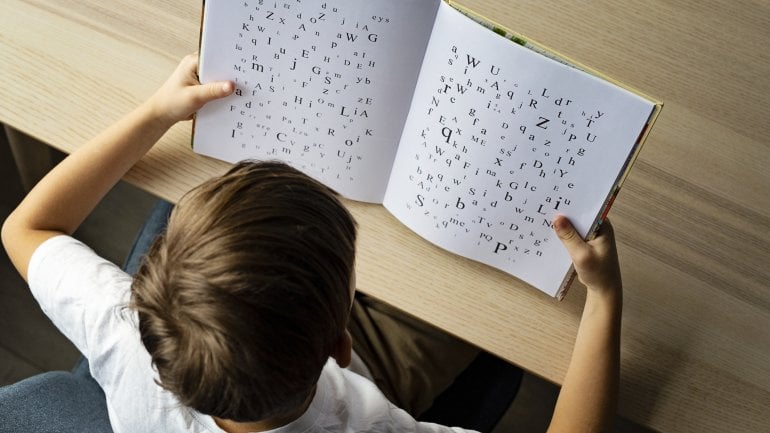

Legasthenie (Lese-Rechtschreibschwäche, LRS) ist eine sogenannte Teilleistungsstörung, bei der die Entwicklung der Lese- und Schreibfähigkeiten gestört ist. Betroffene haben also Schwierigkeiten, Gehörtes richtig zu schreiben und Geschriebenes zu lesen. Welche Ursachen stecken dahinter, woran lässt sich eine LRS erkennen und wie können die Betroffenen gefördert werden?

Dieser Text entspricht den Vorgaben der ärztlichen Fachliteratur, medizinischen Leitlinien sowie aktuellen Studien und wurde von Mediziner*innen geprüft.

Was ist Legasthenie?

Die Legasthenie oder Lese-Rechtschreibschwäche (LRS) ist eine Störung in der Entwicklung der Lese- und Schreibfähigkeiten. Diese Entwicklungsstörung gehört zu den sogenannten Teilleistungsstörungen, zu denen auch die Rechenschwäche (Dyskalkulie) zählt. Eine Teilleistungsstörung in den Bereichen Lesen und Rechtschreiben liegt per Definition vor, wenn folgende Punkte erfüllt sind:

Schlechte Noten in den Schulfächern Deutsch und Englisch sowie weiteren sprachlichen Fächern: Die schulische Bewertung ist schlechter als bei 97 Prozent der vergleichbaren Schulkinder.

Die schlechten schulischen Leistungen sind nicht auf eine verminderte Intelligenz zurückzuführen.

Die Entwicklungsstörung ist spätestens bis zum fünften Schuljahr aufgefallen. Zeigen sich erst in späteren Klassenstufen ähnliche Probleme, liegt wahrscheinlich eine andere Ursache vor.

Das Kind ist bisher normal unterrichtet worden. Ist ein Kind schlecht im Lesen oder Schreiben, weil es die Schule versäumt oder mangelhaften Unterricht bekommen hat, ist meist keine Teilleistungsstörung festzustellen.

Das Kind hört und sieht gut und hat keine Erkrankung, die eine erfolgreiche Mitarbeit im Unterricht verhindert. Eine Teilleistungsstörung liegt auch nicht vor, wenn das Kind zum Beispiel schon einmal lesen konnte, aber diese Fähigkeit durch eine Erkrankung wieder verloren hat.

Um die für Legasthenie typische Leseschwäche (Dyslexie) oder Rechtschreibschwäche (Agraphie) verstehen zu können, ist der Vergleich mit einer anderen Störung hilfreich – der Farbenblindheit: In Bezug auf die Gesundheit und die Intelligenz unterscheiden sich farbenblinde Personen in keiner Weise von ihren Mitmenschen. Das einzig Auffällige ist, dass sie die Farben Rot und Grün nicht unterscheiden können. Neben ansonsten ganz normal ausgebildeten Fähigkeiten haben sie also eine klar umgrenzte Schwäche.

Wie viele Menschen sind betroffen?

Berücksichtigt man auch leichte Fälle von Legasthenie, so sind rund zehn Prozent der Bevölkerung von Legasthenie betroffen – Jungen etwa doppelt so häufig wie Mädchen.

Legasthenie: Welche Symptome sind typisch?

Eine Legasthenie äußert sich durch zwei Kernsymptome: So ist sowohl die Entwicklung der Lesefähigkeiten als auch die der Schreibfähigkeiten gestört.

Leseschwäche (Dyslexie)

Dass die Lesefähigkeit betroffener Kinder beeinträchtigt ist, zeigt sich oft schon im ersten Schuljahr. Fachleute bezeichnen diese Lesestörung als Dyslexie. Sie äußert sich in der Regel wie folgt:

- Legastheniker*innen haben Startschwierigkeiten beim Vorlesen, zögern lange oder verlieren die Zeile im Text,

- sie lesen langsam,

- betonen den Text ungenau und

- vertauschen Wörter im Satz oder Buchstaben in den Wörtern.

Die Dyslexie macht es außerdem schwierig, Texte inhaltlich zu verstehen: Menschen mit Legasthenie können Gelesenes oft nicht sinngemäß wiedergeben und erkennen Zusammenhänge nicht. Solche Symptome einer Leseschwäche sind jedoch noch kein Nachweis einer echten Lese-Rechtschreibstörung: Bei der Beurteilung der Lesefähigkeit sind stets das Alter und der schulische Entwicklungsstand der Kinder zu berücksichtigen.

Rechtschreibschwäche (Agraphie)

Legasthenie zeichnet sich zusätzlich zu einer Leseschwäche auch durch eine Rechtschreibschwäche (Agraphie) aus. Besonders häufig treten beim Schreiben folgende Probleme auf:

- Reversionen: Innerhalb eines Worts sind Buchstaben verdreht, besonders oft bei den Buchstabenpaaren b-d und p-q.

- Reihenfolgefehler: In einem Wort sind die Buchstaben umgestellt.

- Es fehlen einzelne Buchstaben oder Wortteile.

- Die Betroffenen fügen falsche Buchstaben oder Wortteile ein.

- Regelfehler: Es liegen Fehler in der Groß- und Kleinschreibung sowie Dehnungsfehler vor (z. B. "Bine" statt "Biene" oder "Feler" statt "Fehler")

- Wahrnehmungsfehler: Die Betroffenen verwechseln ähnlich klingende Buchstaben, etwa d-t oder g-k.

- Fehlerinkonstanz: Auch nach angestrengtem Üben schreiben die Betroffenen dasselbe Wort immer wieder unterschiedlich falsch.

Vor allem bei Diktaten und Aufsätzen fallen die Defizite auf. Einen Text fehlerlos abzuschreiben kann trotz Lese-Rechtschreib-Schwäche fehlerlos gelingen. Außerdem können Kinder mit LRS die Wörter korrekt aussprechen und trotzdem falsch schreiben.

Zwar macht sich die Störung vor allem durch schlechte Noten in Deutsch und Fremdsprachen auf dem Zeugnis bemerkbar, allerdings treten durch die Legasthenie auch oft in vielen anderen Fächern Probleme auf.

Mögliche Folgen von Legasthenie

Eine LRS kann bei Betroffenen zu einem hohen Leidensdruck führen und schwerwiegende seelische Folgen haben. Vor allem, wenn das Umfeld nicht über die Störung aufgeklärt ist, kommt es häufig zu ungerechten Reaktionen. So werden die Defizite etwa als Dummheit oder Faulheit abgestempelt. Das führt beim betroffenen Schulkind wiederum zu weiteren Schwierigkeiten:

- Verlust der Freude am Lernen

- vermindertes Selbstwertgefühl

- Schulangst und Versagensängste

- psychosomatische Beschwerden (wie Übelkeit und Bauchschmerzen) sowie Panikattacken, insbesondere vor Prüfungen

- allgemeine Lustlosigkeit

- sozialer Rückzug

- aggressives Verhalten

Aus diesen Gründen haben Kinder mit Legasthenie bis ins Jugendalter ein höheres Risiko, emotionale Störungen zu entwickeln.

Was sind die Ursachen einer Legasthenie?

Worin eine Legasthenie ihre Ursachen hat, ist nicht vollständig bekannt. Möglicherweise treffen mehrere Einflüsse aufeinander, die zusammen zur Entwicklung der Lernstörung führen (sogenannte multifaktorielle Genese):

Erbliche Faktoren: So zeigt sich, dass Legastheniker*innen – ebenso wie Menschen mit anderen Teilleistungsstörungen – innerhalb von Familien gehäuft vorkommen.

Schädigungen des Gehirns: Auch Probleme während der Schwangerschaft und Geburt, die die Informationsverarbeitung im Gehirn beeinflussen, werden als Ursachen in Betracht gezogen. Das betrifft insbesondere die linke Hirnhälfte, da diese bei den meisten Menschen für Sprachbildung und Sprachverständnis zuständig ist.

Emotionale und soziale Umstände gelten hingegen nicht als Ursachen. Allerdings können sie (mit)entscheiden, wie die Entwicklungsstörung verläuft: Finden Betroffene in der Familie oder in der Schule nicht die notwendige Unterstützung und erhalten sie zu wenig Förderung, kann dies die LRS verstärken.

Wie wird Legasthenie diagnostiziert?

Die Störung frühzeitig zu erkennen, ist enorm wichtig: Erhalten Kinder mit LRS schon im jungen Alter eine gezielte Förderung, können sie ihre Lese- und Rechtschreibfähigkeiten deutlich verbessern – eine leichte Lese- und Rechtschreibschwäche lässt sich oft völlig beheben und eine schwere Legasthenie zumindest ausgleichen. Außerdem können Lehrer*innen eine diagnostizierte Legasthenie bei der Benotung und Versetzung berücksichtigen. So sind eine schulische Ausbildung und ein normaler beruflicher Werdegang trotz Lese-Rechtschreibstörung möglich.

Legasthenie-Testverfahren

Meist fallen legasthenische Kinder in der Schule dadurch auf, dass sie eigentlich gute schulische Leistungen erbringen – außer beim Lesen und Schreiben. Oft sind es die Eltern, die erste Anzeichen der Lernstörung bei ihrem Kind bemerken. Um festzustellen, ob hinter den Lernschwierigkeiten wirklich eine Lese-Rechtschreibstörung steckt, steht ein speziell entwickelter LRS-Test zur Verfügung. Dieser kann in einer schulpsychologischen Beratungsstelle, aber auch beim Jugendamt sowie in Praxen für Kinder- und Jugendpsychotherapie durchgeführt werden.

Im Rahmen des Tests werden zunächst die Fähigkeiten im Lesen und Schreiben überprüft. Dazu dienen einfache Aufgaben – wie das Schreiben eines Diktats oder das Vorlesen einer Leseprobe.

Zusätzlich findet eine Befragung der Eltern statt. Für die Diagnose sind folgende Punkte relevant:

- Entwicklung des Kindes

- Stationen der bisherigen Schullaufbahn

- Art und Weise, in der das Kind seine Hausaufgaben erledigt (einschließlich möglicher Probleme bei den Hausaufgaben)

- Gefühle und Motivation des Kindes während der einzelnen Klassenstufen

Ebenfalls von Bedeutung für die Diagnosestellung sind:

Intelligenztest: Dieser Test ist wichtig, um auszuschließen, dass statt einer echten Legasthenie eine verminderte Intelligenz hinter den schlechten schulischen Leistungen steckt.

Ärztliche Untersuchung: Hierbei ist sicherzustellen, dass das Kind gut hören und sehen kann und auch sonst keine Erkrankung hat, die anstelle einer Legasthenie für die schulischen Probleme verantwortlich sein könnte. Möglicherweise werden außerdem die Gehirnströme über ein EEG untersucht, um andere Ursachen für die Lese-Rechtschreibschwäche auszuschließen: Im Falle einer Legasthenie sind hier in der Regel keine Auffälligkeiten zu erkennen.

Wie wird Legasthenie therapiert?

Zeigt ein Kind Anzeichen für eine LRS, gilt es, diese möglichst frühzeitig zu erkennen und mit einer Behandlung zu beginnen. Empfehlenswert sind ein bis zwei Stunden Einzeltherapie pro Woche. Folgende Maßnahmen sind üblich:

Die betroffenen Kinder, deren Eltern sowie Lehrpersonen erhalten eine ausführliche Aufklärung zur Bedeutung der Legasthenie. Ein verständnisvoller Umgang mit der Teilleistungsstörung hilft, die seelische Belastung der Legastheniker*innen zu vermindern.

Der*die Therapeut*in bespricht Hilfsmaßnahmen mit den Eltern und Lehrpersonen: Sie sollen etwa auf die Stärken der Kinder achten, diese hervorheben, fördern und schon kleine Erfolge loben.

Betroffene erhalten einen Nachteilsausgleich in Hinblick auf Förderkurse, Rücksichtnahme bei der Benotung (sogenannter Notenschutz) und Versetzung. Dabei sollte das Grundgesetz Artikel 3 konsequente Anwendung finden: Niemand darf wegen einer Behinderung benachteiligt werden. Wenn die Legasthenie außerschulische Fördermaßnahmen nötig macht, ist es möglich, eine finanzielle Unterstützung durch das jeweilige Bundesland zu beantragen.

Spezielle Übungen können Defizite im Lesen und Schreiben verbessern. Dabei kommen verschiedene Techniken zum Einsatz, wie etwa Lesenlernen mit einer Handzeichensprache, Computerprogramme oder die Verwendung von rhythmischen Hilfen.

Zusätzlich ist es ratsam, psychische Begleitstörungen zu behandeln und Techniken zur Fehlerkontrolle und Selbstbestärkung zu vermitteln.

Legasthenie: Verlauf und Vorbeugen

Eine LRS kann sich durch eine gezielte Förderung zwar erheblich verbessern, dennoch wirkt sich die Störung in den meisten Fällen ungünstig auf den Verlauf der schulischen Ausbildung aus. Kinder mit Legasthenie machen trotz Förderung vergleichsweise viele Fehler beim Lesen und Schreiben, außerdem ist ein langsameres Arbeitstempo typisch. Nur etwa 25 Prozent der Betroffenen erreichen während der Grundschulzeit das gleiche Leistungsniveau wie ihre Mitschüler*innen.

Die weitere Schullaufbahn ist für Legastheniker*innen besonders schwierig. In den höheren Klassenstufen müssen sie sich oft noch unbekannte Wörter mühsam erlesen und brauchen zahlreiche Merkhilfen und Eselsbrücken, um die Auswirkungen der Lese-Rechtschreibschwäche gering zu halten. Dadurch geraten sie bei schriftlichen Aufgaben oft unter erheblichen Zeitdruck. Die Folge: Sie machen mehr Fehler, ihre Schrift verschlechtert sich und ihre Konzentrationsfähigkeit nimmt schneller ab. Auch das spätere Erlernen einer Fremdsprache ist durch die Lese- und Rechtschreibschwäche erschwert. Je stärker eine LRS im Einzelfall ausgeprägt ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit eines Schulabbruchs. Auch sinken die Chancen auf eine qualifizierte Berufsausbildung.

Kann man Legasthenie vorbeugen?

Einer LRS lässt sich nicht vorbeugen, da es sich um eine komplexe Störung handelt, deren Ursachen zum Teil erblich bedingt sind. Allerdings wirkt sich bei Kindern mit einer Lese- und Rechtschreibschwäche eine frühzeitige Förderung durch spezielles Training positiv auf die spätere Leistung beim Lesen und Rechtschreiben aus. Daher ist es besonders wichtig, eine mögliche Legasthenie frühzeitig zu erkennen. Einige Fachleute plädieren für eine Früherkennung, die bereits im Vorschulalter durchgeführt wird.