Gebärmutterhalskrebs: Ursachen, Behandlung und Vorbeugen

Bis aus einer ersten Gewebeveränderung Gebärmutterhalskrebs entsteht, vergehen oft viele Jahre. Der größte Risikofaktor ist eine Infektion mit dem humanen Papillomavirus (HPV). Lesen Sie hier, woran man ein Zervixkarzinom erkennt, welche Behandlungsmethoden es gibt und wie sich vorbeugen lässt.

Dieser Text entspricht den Vorgaben der ärztlichen Fachliteratur, medizinischen Leitlinien sowie aktuellen Studien und wurde von Mediziner*innen geprüft.

FAQ: Häufige Fragen & Antworten zu Gebärmutterhalskrebs

In frühen Stadien haben Betroffene meist keine Beschwerden. Später können Symptome wie ungewöhnlicher Ausfluss, Zwischenblutungen oder Schmerzen beim Wasserlassen und/oder Stuhlgang auftreten.

Die HPV-Impfung schützt vor den häufigsten krebsauslösenden HPV-Typen und reduziert das Risiko deutlich. Vollständig ausgeschlossen ist eine Erkrankung aber nicht. Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen bleiben daher wichtig.

Die Überlebenschancen hängen vom Stadium des Karzinoms ab. Bei frühzeitigem Erkennen liegt die 5-Jahres-Überlebensrate bei über 90 Prozent, während sie in späteren Stadien deutlich niedriger sein kann.

Nein. Bösartige Tumoren der Gebärmutter (Endometriumkarzinom, Korpuskarzinom) unterscheiden sich in vielen Punkten von Tumoren des Gebärmutterhalses und werden anders behandelt. Gebärmutterkrebs ist zudem häufiger und hat eine schlechtere Prognose.

Gebärmutterhalskrebs: Was ist das?

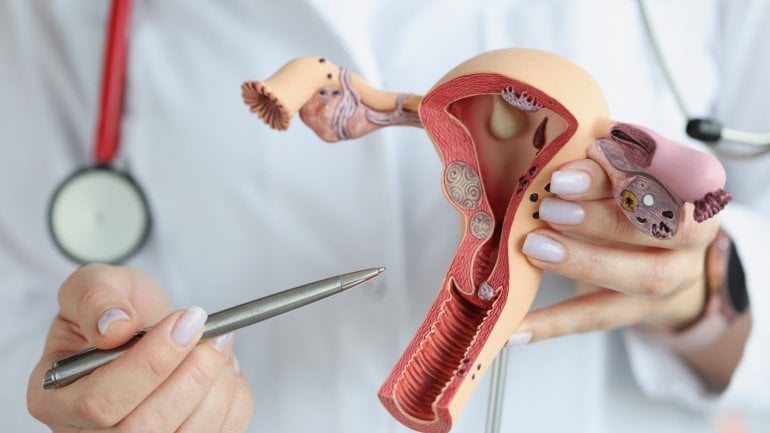

Gebärmutterhalskrebs (Zervixkarzinom) ist ein bösartiger Tumor, der aus verändertem Gewebe des Gebärmutterhalses (Zervix) entsteht. Der Gebärmutterhals ist der untere, schmale Teil der Gebärmutter (Uterus). Er verbindet die Gebärmutter mit der Scheide und hat zwei wichtige Funktionen:

Schutzfunktion: Er bildet eine Barriere, die den Gebärmutterhals vor Keimen schützt.

Fortpflanzung: Während des Eisprungs wird der Zervixschleim dünnflüssiger, um Spermien den Weg zur Eizelle zu erleichtern. Bei der Geburt öffnet sich der Gebärmutterhals, damit das Baby durch den Geburtskanal kommen kann.

Die Hauptursache für unkontrolliertes Zellwachstum im Gebärmutterhals ist eine Ansteckung mit bestimmten Typen des humanen Papillomavirus (HPV), meist durch Sexualkontakt.

Nicht jede HPV-Infektion führt zu Krebs, da das Immunsystem die Viren bekämpft. In einigen Fällen können sie jedoch über Jahre im Gewebe bleiben und Zellveränderungen auslösen. Ohne Behandlung kann sich zunächst eine Vorstufe und dann ein Tumor entwickeln.

Fachleute unterscheiden zwischen zwei Ausprägungen:

in-situ-Karzinom (lokal begrenzter Tumor): Das Karzinom ist noch nicht in das umliegende Gewebe eingedrungen.

invasives Karzinom: Der Krebs hat sich bereits ausgebreitet und in andere Körperregionen gestreut.

Häufigkeit

In Deutschland erkranken jährlich etwa 4.600 Frauen an Gebärmutterhalskrebs. Das durchschnittliche Erkrankungsalter liegt bei 53 Jahren. Die Zahlen – und auch die Sterberate – sind weltweit jedoch stark rückläufig. Das liegt vermutlich an den besseren Früherkennungsmethoden, mit deren Hilfe sich bereits Vorstufen entdecken lassen. Zudem gibt es die Möglichkeit, sich gegen HP-Viren impfen zu lassen.

Vorstufen von Gebärmutterhalskrebs

Gebärmutterhalskrebs entwickelt sich innerhalb vieler Jahre bis Jahrzehnte aus zunächst gutartigen Zellveränderungen. Eine Veränderung im Gebärmutterhals heißt zervikale oder epitheliale Dysplasie.

Wichtig: Der Begriff "Krebsvorstufe" bedeutet nicht, dass eine Frau Krebs hat oder zwingend daran erkrankt. Er bedeutet lediglich, dass sich aus diesen Vorstufen Krebs entwickeln könnte.

Gebärmutterhalskrebs: Welche Symptome sind typisch?

Die meisten Frauen spüren zu Beginn keine oder nur unspezifische Symptome. Erste Anzeichen können zum Beispiel Müdigkeit oder unregelmäßige Blutungen sein.

Beschwerden treten erst auf, wenn die Erkrankung fortgeschritten ist.

Mögliche Symptome sind dann:

- Blutungen nach Belastungen wie Fahrradfahren, Geschlechtsverkehr oder hartem Stuhlgang

- Schmierblutungen außerhalb des Menstruationszyklus oder Blutungen nach den Wechseljahren

- ungewöhnlich lange Regelblutungen

- übelriechender Ausfluss

- Unterbauchschmerzen oder Schmerzen im Becken

- Brennen beim Wasserlassen

- Schmerzen beim Stuhlgang

- Schmerzen beim Geschlechtsverkehr (Dyspareunie)

- Flüssigkeitsansammlungen (Ödeme), vor allem geschwollene Beine (ein- oder beidseitig)

Auch immer wiederkehrende Rücken- oder Flankenschmerzen sowie eine unerklärliche Gewichtsabnahme können Anzeichen sein.

Wichtig: Die genannten Symptome haben oft harmlose Ursachen. Dennoch ist es wichtig, länger anhaltende oder starke Beschwerden ärztlich abklären zu lassen.

Ursachen und Risikofaktoren für Gebärmutterhalskrebs

Hauptauslöser ist eine HPV-Infektion. Nahezu alle betroffenen Frauen sind mit bestimmten humanen Papillomaviren infiziert. Diese Viren werden durch direkten Haut- oder Schleimhautkontakt übertragen, vor allem bei ungeschütztem Geschlechtsverkehr. HPV kann unterschiedliche Erkrankungen auslösen, von Haut- oder Feigwarzen bis hin zu Krebs.

Eine Ansteckung mit HPV allein bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass Krebs entsteht. In über 90 Prozent der Fälle heilt die Infektion innerhalb von ein bis zwei Jahren folgenlos ab. Viele Menschen bemerken nicht einmal, dass sie infiziert sind.

Weitere Einflüsse, die das Erkrankungsrisiko erhöhen, sind:

Rauchen und Passivrauchen: Tabakrauch hinterlässt krebserregende Abbauprodukte in der Schleimhaut des Gebärmutterhalses und schwächt diese. Dadurch können Krankheitserreger leichter eindringen. Je länger und intensiver geraucht wird, desto höher ist das Risiko.

zusätzliche Erkrankungen im Genitalbereich: Eine bestehende HPV-Infektion kann sich in Kombination mit anderen sexuell übertragbaren Erkrankungen, wie Genitalherpes oder Chlamydien, negativ auswirken.

schwaches Immunsystem: Frauen mit einem geschwächten Immunsystem, etwa durch immunsuppressive Medikamente, können Erreger schlechter abwehren. Damit steigt auch das Risiko für eine langanhaltende HPV-Infektion.

mangelnde Hygiene und ungeschützter Sex: Unzureichende Intimhygiene und ungeschützter Geschlechtsverkehr mit häufig wechselnden Partnern erhöhen die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung mit HPV.

Langzeiteinnahme der Antibabypille: Studien deuten darauf hin, dass eine längere Einnahme von Kontrazeptiva wie der Antibabypille das Risiko leicht erhöhen kann.

viele Schwangerschaften und Geburten: Eine hohe Anzahl von Schwangerschaften wird mit einem leicht erhöhten Erkrankungsrisiko in Verbindung gebracht.

Im Gegensatz zu vielen anderen Krebsarten scheinen genetische Faktoren bei Gebärmutterhalskrebs kaum eine Rolle zu spielen.

Wie wird Gebärmutterhalskrebs diagnostiziert?

Je früher Gebärmutterhalskrebs oder seine Vorstufen erkannt werden, desto besser lässt er sich behandeln. Da sich die Erkrankung meist erst spät bemerkbar macht, sind Früherkennungsuntersuchungen besonders wichtig. Frauen steht ein Krebsfrüherkennungsprogramm zur Verfügung, das je nach Lebensjahr aus verschiedenen Untersuchungen besteht.

Körperliche Untersuchung

Im Rahmen der Früherkennung werden Muttermund, Zervix, Gebärmutterkörper, Eierstöcke und umliegende Lymphknoten abgetastet.

Gegebenenfalls wird auch eine Scheidenspiegelung (Kolposkopie) durchgeführt. Dabei wird ein kleines Untersuchungsinstrument, das Kolposkop, in die Scheide eingeführt. Am Ende des Koloskops befindet sich eine Lupe, die kleinste Schleimhautveränderungen sichtbar macht.

Pap-Test und HPV-Test

Die*der Frauenärztin*Frauenarzt entnimmt eine kleine Zellprobe aus dem Muttermund und dem Hals des Gebärmutterkanals. Der sogenannte Pap-Test wird anschließend im Labor auf Veränderungen untersucht.

Besteht der Verdacht, dass das Krebsrisiko erhöht sein könnte, wird Zellmaterial für einen HPV-Test entnommen.

Gewebeprobe und Konisation

Erhärtet sich der Verdacht auf Gebärmutterhalskrebs, werden gezielt Gewebeproben (Biopsie) aus Gebärmutterkörper entnommen. So lässt sich unter anderem beurteilen,

- aus welchen Zellen die Veränderungen bestehen,

- wie weit sich die Veränderungen ausgedehnt haben und

- ob bereits benachbartes Gewebe betroffen ist.

Die*der Ärztin*Arzt kann zudem die Portio (Übergang vom Gebärmutterhals zur Scheide) mit einer Jodlösung betupfen. Normales Gewebe färbt sich dann braun, verändertes Epithel bleibt hell.

Bleiben die Zellveränderungen über einen langen Kontrollzeitraum bestehen oder sind sie bereits fortgeschritten, ist eine sogenannte Konisation ratsam. Dabei wird ein kegelförmiges Gewebestück (Konus) aus der Zervix entnommen und anschließend genau untersucht. Der Eingriff kann ambulant unter Kurznarkose oder stationär im Krankenhaus erfolgen.

Weitere Untersuchungen

Handelt es sich tatsächlich um Gebärmutterhalskrebs, schließen sich weitere Tests an. So lässt sich herausfinden, wie groß der Tumor ist oder ob er in andere Körperbereiche gestreut hat. Zu möglichen Untersuchungen zählen:

- Ultraschall von Unterbauch und Oberbauch, vor allem zur Beurteilung der Nieren und der Leber

- Röntgenuntersuchung der Lunge

- Spiegelung von Enddarm und Blase

- Computertomographie (CT) oder Magnetresonanztomographie (MRT) vom Bauchraum

Wie wird Gebärmutterhalskrebs behandelt?

Die Behandlung hängt von mehreren Faktoren ab. Vor allem davon,

- wie groß der Tumor ist,

- welches Krebsstadium vorliegt,

- ob der Krebs gestreut hat und

- in welchem körperlichen Zustand die Patientin ist.

Darüber hinaus wird die*der Ärztin*Arzt die persönlichen Wünsche der Patientin berücksichtigen. Dazu kann zum Beispiel gehören, ob ein Kinderwunsch besteht.

Bei Vorstufen und Krebs im Frühstadium: Konisation

Eine Konisation dient sowohl der Diagnose, als auch der Therapie: Durch eine Ausschabung des Gebärmutterhalses soll verhindert werden, dass sich bösartig veränderte Gewebestrukturen ausbreiten. Mitunter gelingt es, den Krebs mithilfe des Eingriffs komplett zu entfernen.

Nach einer Konisation können Frauen in der Regel immer noch schwanger werden. Das Risiko für eine Frühgeburt ist allerdings erhöht. Bei jungen Frauen mit Kinderwunsch wird daher besonders gewebeschonend entfernt.

Gebärmutterentfernung (Hysterektomie)

Ist der Krebs in einem fortgeschrittenen Stadium oder tritt er wiederholt auf, kann eine teilweise oder vollständige Entfernung der Gebärmutter (Hysterektomie) ratsam sein. Dazu kommen verschiedene Operationsmethoden infrage:

Trachelektomie: Ein Teil des Uterus wird entfernt, wenn das Zervixkarzinom tieferliegende Gebärmutterbereiche befallen hat und eine Konisation nicht ausreicht. Eine Schwangerschaft kann dann noch möglich sein.

einfache Gebärmutterentfernung: Die*der Gynäkologin*Gynäkologe entfernt die komplette Gebärmutter und, falls nötig, einzelne Lymphknoten. Anderes umliegendes Gewebe, wie der Halteapparat des Uterus oder der obere Scheidenbereich, bleibt unangetastet.

vollständige Gebärmutterentfernung: Eine vollständige, sogenannte radikale Gebärmutterentfernung ist notwendig, wenn sich der Krebs auf größere Bereiche ausgedehnt hat. Neben der Gebärmutter werden je nach Ausgangslage auch die zur Region gehörigen Lymphknoten, Teile der Scheide oder die Haltebänder des Uterus entfernt.

In einigen Fällen werden auch Teile der Harnblase entfernt, während Eileiter und Eierstöcke meist erhalten bleiben. Ausnahme: Wenn der Tumor aus Drüsengewebe besteht (Adenokarzinom), da der Tumor Metastasen bilden kann.

Strahlentherapie und Chemotherapie

Bei fortgeschrittenem Krebs kann eine Strahlentherapie kombiniert mit Chemotherapie notwendig sein, besonders wenn eine Operation nicht möglich ist. Diese Kombination heißt Radiochemotherapie. Eine Strahlentherapie ist aber auch sinnvoll, wenn nach einer Operation noch restliche Krebszellen vorhanden sind oder wenn sich erneut ein Tumor gebildet hat (Rezidiv).

Antikörpertherapie

In manchen Fällen wird zusätzlich zur Strahlen- und Chemotherapie eine Behandlung mit Antikörpern verordnet. Dabei wird der Wirkstoff Bevacizumab über eine Infusion in die Vene verabreicht. Das Medikament hemmt das Wachstum des Tumors und drosselt seine Versorgung mit Sauerstoff und Nährstoffen.

Da eine Therapie mit Bevacizumab mit schweren Nebenwirkungen verbunden sein kann, kommt sie nur in bestimmten Fällen infrage: zum Beispiel, wenn bereits Metastasen vorliegen, der Krebs nicht mehr heilbar oder erneut aufgetreten ist.

Gebärmutterhalskrebs: Verlauf und Prognose

Der Verlauf der Erkrankung richtet sich vor allem nach dem Zeitpunkt der Diagnose. Werden Vorstufen oder ein Tumor in einem frühen Stadium entdeckt, ist eine vollständige Heilung meist möglich und die 5-Jahres-Überlebensrate beträgt über 90 Prozent. Schreitet die Erkrankung unentdeckt und unbehandelt voran, verringert sich die Chance auf eine vollständige Heilung.

Eher ungünstig ist die Prognose, wenn sich Tochtergeschwulste außerhalb der Bauchregion gebildet haben (Fernmetastasen) oder wenn Nachbarorgane betroffen sind.

Gebärmutterhalskrebs: Vorbeugen und Impfung

Die Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs und eine gesunde Lebensweise sind wichtige Maßnahmen zur Verringerung des Erkrankungsrisikos.

Frauen ab 20 Jahren können jährlich eine gynäkologische Früherkennung kostenlos nutzen.

Zwischen 20 und 34 Jahren ist auch ein Pap-Test möglich, der einen Zellabstrich umfasst.

Ab 35 Jahren wird alle drei Jahre ein Screening mit Pap-Test angeboten.

HPV-Impfung

Die HPV-Impfung senkt das Risiko für Gebärmutterhalskrebs deutlich. Inzwischen gibt es zwei verschiedene Impfstoffe gegen HPV. Beide gehen mit einen Impfschutz vor den Hochrisiko-Typen 16 und 18 einher. Das neuere Vakzin von den beiden wirkt außerdem zusätzlich gegen sieben weitere HPV-Typen. Im Idealfall erfolgt die Immunisierung vor dem ersten Sexualkontakt.

Die Ständige Impfkommission des Robert Koch-Instituts (STIKO) empfiehlt die HPV-Impfung für Mädchen und Jungen im Alter zwischen 9 und 14 Jahren. Doch auch nach dem Alter von 14 Jahren ist noch eine Nachholimpfung möglich. Diese sollte möglichst bis spätestens zum 17. Lebensjahr erfolgen.

Wichtig: Kondome senken das Ansteckungsrisiko, bieten aber keinen vollständigen Schutz, da HPV auch durch kleine Haut- oder Schleimhautverletzungen übertragen werden kann. Die Impfung von Jungen reduziert das Übertragungsrisiko, wovon auch Mädchen profitieren.