Listeriose: Infektion mit Listerien

Eine Listeriose ist eine bakterielle Infektionskrankheit. Oft ist der Verzehr kontaminierter Lebensmittel ursächlich. Vor allem während der Schwangerschaft, bei Neugeborenen und Menschen mit Immunschwäche kann die Erkrankung einen gefährlichen Verlauf nehmen. Welche Symptome möglich sind und wie die Therapie erfolgt, erfahren Sie hier.

Dieser Text entspricht den Vorgaben der ärztlichen Fachliteratur, medizinischen Leitlinien sowie aktuellen Studien und wurde von Mediziner*innen geprüft.

FAQ: Häufige Fragen und Antworten zur Listeriose

Bei infizierten Schwangeren kann der Erreger das Ungeborene infizieren und zu einigen gefährlichen Folgen führen. Es droht eine Frühgeburt, schlimmstenfalls verläuft die Erkrankung beim Fötus oder Neugeborenen tödlich.

Die Inkubationszeit, also die Zeit zwischen Infektion und Symptomausbruch, ist unterschiedlich und kann zwischen 1 und 70 Tage betragen. In seltenen Fällen kommt es bereits nach wenigen Stunden zu Beschwerden.

Was ist eine Listeriose?

Bei einer Listeriose handelt es sich um eine Infektion mit Listerien. Die Krankheit zählt zu den Zoonosen, da sie mitunter von Tieren auf Menschen übertragen wird. Aber auch über kontaminierte Lebensmittel kann es zur Erkrankung kommen. Bei gesunden Menschen bleibt eine Krankheit häufig unbemerkt. Bei immungeschwächten Personen, Neugeborenen und während der Schwangerschaft droht ein schwerer Verlauf, der schlimmstenfalls tödlich enden kann.

Häufigkeit

Die Häufigkeit schwankt von Jahr zu Jahr. In Deutschland kommt es jährlich zu 400 bis 600 Fällen, wobei eine deutlich höhere Dunkelziffer vermutet wird. Manchmal sind auch kleinere, regionale Ausbrüche möglich. Insgesamt erkranken Männer häufiger als Frauen.

Listeriose: Ursache ist Infektion mit Listerien

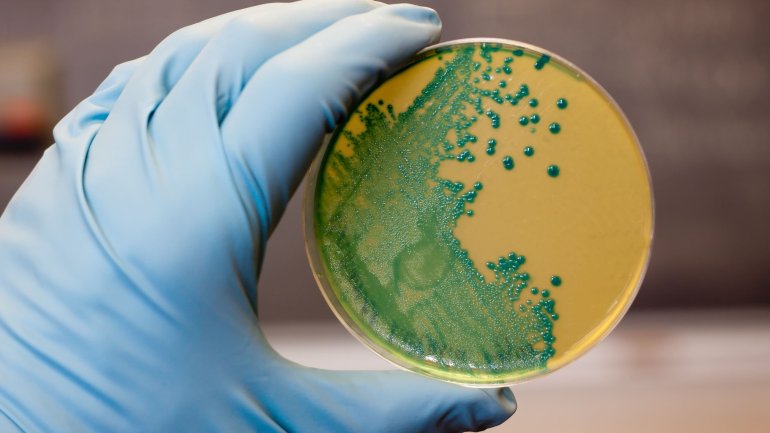

Die Ursache ist die Infektion mit Listerien, insbesondere mit der Art Listeria monocytogenes. Die Bakterien sind weltweit verbreitet und kommen überall in der Umwelt vor, etwa im Abwasser, in der Erde, aber auch in Tierfutter. Deshalb ist eine Kontamination sowohl von pflanzlichen als auch von tierischen Lebensmitteln möglich.

Häufig kontaminierte Lebensmittel sind:

- Geflügel

- Fleisch und Fleischwaren, vornehmlich Hackfleisch

- Fisch und Fischerzeugnisse, vor allem Räucherfisch wie Räucherlachs

- Milch und Milchprodukte, insbesondere Rohmilch, Rohmilchprodukte und Käse

- vorgeschnittener, verpackter Blattsalat

Listerien sind äußerst widerstandsfähige Bakterien, die sich sogar bei Kühlschranktemperaturen vermehren können. Auch in Tiefkühlprodukten oder vakuumverpackten Waren kann der Erreger überleben, sich jedoch nicht mehr vermehren. Die günstigste Temperatur für Listeria monocytogenes ist zwischen 30 und 37 Grad Celsius.

Wie erfolgt die Übertragung?

Häufig stecken sich Menschen mit Listeria monocytogenes an, wenn sie kontaminierte Lebensmittel verzehren. Auch der Kontakt mit infiziertem Tierkot kann ursächlich sein. Bei einer Listeriose während der Schwangerschaft können die Erreger über die Plazenta und die Nabelschnur auf den Fötus übergehen. Zudem kann sich das Baby auch während der Geburt oder anschließend durch den Kontakt mit der Mutter anstecken.

Inkubationszeit

Die Inkubationszeit, also der Zeitraum zwischen Infektion und ersten Symptomen, kann zwischen 1 und 70 Tagen betragen. Seltener bricht die Krankheit nach wenigen Stunden aus.

Listeriose: Wer hat ein besonders hohes Risiko?

Ein besonders hohes Risiko für einen schweren Verlauf haben Menschen mit einem schwachen Immunsystem. Zur Risikogruppe zählen:

- Ungeborene und Neugeborene, da ihr Immunsystem noch nicht vollständig entwickelt ist

- ältere Personen, da das Immunsystem im Alter schwächer wird

- Menschen mit Immunschwäche durch Erkrankungen, etwa bei einer HIV-Infektion oder Krebs

- Personen, die regelmäßig Magensäurehemmer (Protonenpumpeninhibitoren) einnehmen

- Menschen, die Medikamente zur Unterdrückung des Immunsystems einnehmen (Immunsuppressiva)

Listeriose in der Schwangerschaft und bei Neugeborenen

Während der Schwangerschaft führt die Erkrankung in der Regel zu unspezifischen Beschwerden wie Magen-Darm-Problemen, Abgeschlagenheit und Fieber. Es ist auch möglich, dass Schwangere den Fötus anstecken, ohne selbst an Symptomen zu leiden. Beim ungeborenen Kind können Listerien zu Fehlbildungen führen. Die Krankheit kann auch eine Frühgeburt auslösen, infizierte Neugeborene leiden dann meist unter Symptomen wie

- einem schlechten Allgemeinzustand,

- einem Hautausschlag,

- Atemnot und schlimmstenfalls

- einer Blutvergiftung (Sepsis).

Erfolgt die Ansteckung nach der Geburt, kann sich eine Hirnhautentzündung (Meningitis) entwickeln. Anzeichen hierfür können Fieber, Schüttelfrost und Bewusstseinsstörungen sein. Die Sterblichkeit bei Neugeborenen ist insgesamt hoch.

Listeriose: Nicht immer kommt es zu Symptomen

Bei gesunden Menschen verläuft eine Listeriose oft ohne Symptome und bleibt somit unentdeckt. Selten kommt es zu grippeähnlichen Beschwerden wie Muskelschmerzen und leichtem Fieber, aber auch Erbrechen oder Durchfall sind möglich. Bei immungeschwächten Menschen sind derartige Symptome meist stark ausgeprägt. Sie leiden besonders häufig unter einem schweren Verlauf. Die genauen Beschwerden können dabei vielfältig sein.

Listeriose: Tests zur Diagnose

Bei Verdacht auf eine Listeriose können verschiedene Untersuchungen und Tests durchgeführt werden. Die Erreger können mittels

- Blutuntersuchung,

- Lumbalpunktion (Rückenmarksflüssigkeit),

- Fruchtwasseruntersuchung,

- Abstrich des Vaginalsekrets und

- Stuhlprobe nachgewiesen werden.

Unter Umständen kommen auch bildgebende Verfahren wie eine Computertomographie (CT) oder eine Magnetresonanztomographie (MRT) zum Einsatz.

Listeriose: Wie erfolgt die Therapie?

Jeder Verdacht einer Listerien-Infektion erfordert eine Behandlung im Krankenhaus. Nur eine schnelle Therapie mit Antibiotika kann Komplikationen und Folgeschäden vorbeugen. In der Regel müssen Patient*innen zwischen drei und sechs Wochen lang Antibiotika einnehmen. In schweren Fällen sind eine intensivmedizinische Überwachung und Behandlung mit venöser Gabe von Flüssigkeit und Nährstoffen nötig.

Verlauf und Prognose bei Listeriose

Verlauf und Prognose hängen bei einer Listeriose maßgeblich von einer frühzeitigen Diagnose und Behandlung ab. Ohne antibiotische Therapie kann es zu Folgeschäden kommen, schlimmstenfalls droht ein tödlicher Verlauf. Die Sterblichkeit liegt bei rund 7 Prozent.

Mögliche Komplikationen und Folgen

Seltener können sich die Bakterien im Körper ausbreiten und weitere Organe befallen. Mögliche Folgen sind dann:

- Bindehautentzündung (Konjunktivitis)

- Entzündungen der Gelenke (Arthritis)

- Herzinnenhautentzündung (Endokarditis)

- Blutvergiftung (Sepsis)

- Hirnhautentzündung (Meningitis)

- Gehirnentzündung (Enzephalitis)

Entwickelt sich eine Sepsis, erhöht das die Sterblichkeit auf 21 Prozent. Eine durch Listerien verursachte Meningitis verläuft bei circa 13 Prozent der Fälle tödlich.

Lässt sich einer Listeriose vorbeugen?

Es gibt einige Maßnahmen und Tipps, mit denen sich der Erkrankung vorbeugen lässt. Insbesondere Schwangere und Menschen mit Immunschwäche sollten folgende Lebensmittel meiden und Punkte beachten:

- keinen rohen oder geräucherten Fisch essen

- auf rohes Fleisch oder Rohwurst verzichten

- keine Rohmilch und Produkte aus Rohmilch wie Weichkäse verzehren, sondern auf pasteurisierte Milch achten

- vakuumverpackten Räucherfisch so frisch wie möglich essen

- vom Verzehr vorgeschnittener Blattsalate absehen

- vor der Zubereitung von Mahlzeiten gründlich Hände waschen

- Lebensmittel wie Gemüse und Obst schälen oder gründlich waschen

- Arbeitsflächen und Schneidebretter stets säubern

- Fisch und Fleisch mindestens zwei Minuten lang auf mehr als 70 Grad Celsius erhitzen